Micelio Jilotzingo: lucha y memoria en defensa del bosque

Carlos Alfredo Hernández Guillén

8/29/20259 min read

En lo alto de las montañas boscosas del “Monte Alto”, en la zona noroccidental de la imponente e histórica Sierra de las Cruces, se encuentra Jilotzingo, un municipio encantador y cargado de historia. Su nombre proviene de un topónimo náhuatl que significa “donde se venera a Xilonen”, deidad femenina de la cosmovisión mexica, asociada con el maíz tierno y la fertilidad. No obstante, este territorio originalmente fue habitado por comunidades otomíes, quienes durante siglos poblaron estas tierras y aprovecharon la abundancia de manantiales, resultado del constante intercambio entre el bosque, las montañas y el agua.

Ya poco queda de aquel Jilotzingo en el que los ñähñu[1] se apropiaban de los territorios del bosque, que caminaban por el monte y dialogaban en su lengua originaria. Hoy en cambio, encontramos sólo vestigios de lo que fue aquel lugar. Este municipio vive al borde de un colapso ambiental. Durante años las inmobiliarias han acechado sus paisajes forestales, su abundancia de agua y la relativa cercanía que tiene con la Ciudad de México; aspectos que lo vuelven un polo de atracción para muchos depredadores. Asimismo, los taladores clandestinos operan destruyendo hectáreas de árboles y extrayendo tierra, bajo la omisión “deliberada” de las autoridades. Una suerte de tolerancia institucional sospechosa por parte de organismos que deberían proteger estos espacios de vida.

Un territorio bajo asedio: basura, fraccionamiento y tala clandestina

Si analizamos la historia de la devastación forestal en la región del “Gran Bosque de Agua[2]” nos podríamos remontar a cincuenta años atrás. En donde incluso con la intervención del Estado se levantó una supuesta veda forestal a partir de la creación de un Organismo Público Descentralizado denominado Protectora e Industrializadora de Bosques (PROTINBOS). Aunque en principio el objetivo de este organismo era el de “proteger” y llevar a cabo acciones para el “aprovechamiento racional” de los recursos forestales hizo todo lo contrario, y, según los pobladores del Bosque de Agua, estas autoridades se encargaron de hacer negocio con los bosques del Estado de México a escalas industriales, mermando sin precedentes estos ecosistemas.

Mucho tiempo después entre los años 2006 y 2008 Jilotzingo fue escenario de acciones para la defensa del territorio. Ejidatarios de San Luis Ayucan se pronunciaron ante la operación de un relleno sanitario en una zona de recarga hídrica de un manto freático importantísimo para la región, del cual consumen y se abastecen de agua millones de personas en zonas aledañas. Los ejidatarios reclamaron la invasión de 38 hectáreas, fracción considerable de 750 hectáreas de sus tierras, las cuales se habían destinado para la construcción del relleno sanitario de la empresa Confinam. Los ejidatarios y algunos pobladores alertaron sobre las nefastas consecuencias que trae la operación de un relleno sanitario, por lo cual buscaron la asesoría legal del abogado Fernando Mayén, quien después de un largo proceso legal consiguió una orden judicial para detener los trabajos de construcción y operación del relleno sanitario. El 12 de marzo de 2008, el abogado fue hallado muerto en su automóvil. A pesar de la clausura parcial, en el sitio se llegaron a depositar residuos biológico-infecciosos sin manejo adecuado, y hasta la fecha permanecen enterradas unas 800 toneladas de basura. El riesgo ambiental persiste debido a la cercanía del tiradero con cuerpos de agua que abastecen a millones de personas en el Valle de México.

Casi una década después, en 2017 y a pocos días de que Eruviel Ávila concluyera su mandato como gobernador del Estado de México, los hermanos Funtanet Mange obtuvieron un “permiso especial” para talar un bosque de encino que albergaba cerca de 200 mil árboles dentro del municipio de Jilotzingo. El objetivo era construir un desarrollo inmobiliario denominado Bosque Diamante, que contemplaba la edificación de casi 20 mil viviendas. Este megaproyecto implicaría una fuerte demanda hídrica para abastecer a las miles de familias que se preveía habitarían en la zona. Los permisos para poder llevar a cabo este desarrollo inmobiliario tuvieron que ver con que la administración municipal en curso cambiara las normativas en cuanto al uso de suelo; además, de una modificación en el uso de terrenos forestales que autorizó la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Algunos habitantes del municipio mantuvieron una clara oposición al megaproyecto inmobilario, considerándolo como un ecocidio para la flora y fauna. Dentro de estas resistencias fue de gran importancia la suma de esfuerzos, voluntades y liderazgos de activistas y académicos que tiempo después forjaron las bases para lo que se constituyó como Micelio Jilotzingo, una asociación civil encargada de proteger los bosques y la vida:

“Ciudadanos de la región de Jilotzingo, en el corazón del Bosque de Agua, venimos a levantar nuestras voces en defensa de la tierra que nos vio nacer. Durante generaciones, hemos sido guardianes de este invaluable ecosistema, que provee no solo recursos naturales esenciales, sino también una identidad arraigada en el respeto a la naturaleza. Hoy, más que nunca, enfrentamos una amenaza sin precedentes, resultado de la tala ilegal y la indiferencia de las autoridades correspondientes” (texto extraído de una carta escrita por integrantes de Micelio Jilotzingo y dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 17 de octubre de 2004).

Testimonios del despojo: caminar el bosque con Rubén Mayén

Caminamos entre árboles talados, lo que en su momento fue un oyametal reservado da la impresión ahora de ser una masacre de oyameles caídos y pedazos de madera que cuentan la historia de la destrucción que pasó por ahí. Junto a Rubén Mayén, defensor del bosque, ejidatario de San Luis Ayucan y líder de la organización Micelio Jilotzingo recorrimos una parte del territorio que ha resistido durante décadas a distintos intentos de despojo. La zona sur del municipio, espacio que parece estar perdiendo la lucha. Hectáreas de bosque destruido con huellas de camionetas y senderos recién construidos para avanzar cada vez más en las entrañas de la cubierta forestal. La tala clandestina avanza mientras las autoridades callan. Para visibilizar esta devastación, con la guía del señor Rubén, un GPS y cámara en mano fuimos documentando espacialmente una realidad alarmante. Trazamos una cartografía viva de la devastación y de la lucha (ver mapa 1).

En el mapa 1, se puede ver de color amarillo el corto pero crudo trayecto que recorrimos. Con el latente riesgo de encontrarnos cara a cara con los taladores, registramos en cada paso la ruta de la destrucción. La zona sur de este territorio, que colinda con el municipio de Naucalpan de Juárez y Xonacatlán está compuesta por pastizal inducido, un tipo de suelo producto de la deforestación histórica pero aún con importantes enclaves de bosque de oyamel. Este tipo de árbol (Abies religiosa) es una conífera endémica de las zonas altas de México y parte de Centroamérica, su explotación está restringida y supuestamente regulada por su situación en peligro de extinción. La madera que provee este árbol es principalmente utilizada para leña; es blanda, ideal para cajas, huacales, tarimas y otros productos de empaque que no requieren de alta resistencia.

Las huellas de la tala

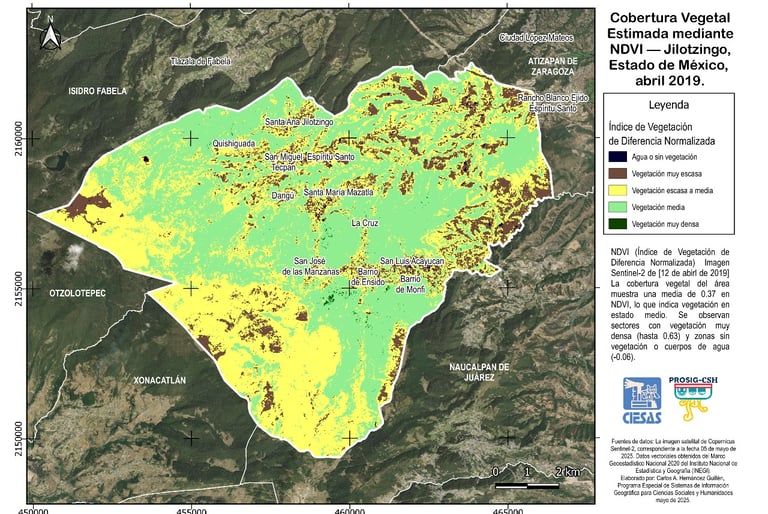

El mapa anterior nos permitió hacer un zoom en el alma del bosque de oyamel al sur del municipio. Sin embargo, la cuestión no se agota ahí, a continuación, presento un mapa que nos permite hacer una lectura de las posibles zonas donde la cobertura vegetal está en una situación crítica. Se trata de un ejercicio de análisis denominado Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI Normalized Difference Vegetation Index), por sus siglas en inglés).

Para hacer una cartografía NDVI se construye primero, un Sistema de Información Geográfica (SIG). Inicialmente se descargan imágenes satelitales recientes, como las del satélite Sentinel-2, mismas que provee la plataforma Copernicus de manera gratuita. En este caso usamos una imagen del mes de abril de 2025. Luego, con ayuda de un software, se seleccionan las bandas necesarias, generalmente la banda del infrarrojo cercano y la del rojo, para calcular el índice mediante una fórmula simple. Este cálculo nos permite identificar las zonas con mayor o menor vegetación en el territorio. Finalmente, el resultado se representa en un mapa con una escala de colores que facilita visualizar las áreas con cobertura vegetal densa, escasa o degradada, lo cual permite hacer análisis comparativos o detectar posibles focos de deforestación.

En este sentido, en el mapa 2 podemos notar lo siguiente. En color café están representadas las áreas con vegetación muy escasa, lo cual podría tratarse en algunos casos de zonas con pérdida de vegetación leve o moderada. La imagen nos alerta sobre una degradación progresiva del bosque que, por ejemplo, en la zona sur lo comprobamos con el recorrido en campo y según los testimonios de los pobladores la tala en este sitio a aumentado en los últimos cuatro años.

Es importante considerar la estación del año en la que fue capturada la imagen satelital utilizada para este análisis. Abril, en esta región, corresponde a la temporada seca, caracterizada por la ausencia de lluvias y temperaturas relativamente elevadas. Estas condiciones pueden influir en los valores del NDVI, generando cierto sesgo en la interpretación de la cobertura vegetal. Sin embargo, los datos obtenidos permiten identificar patrones generales y orientar la atención hacia zonas críticas que requieren seguimiento y acción.

En términos espaciales, se observa que las zonas más elevadas —ubicadas más o menos en el centro del municipio— se mantienen, hasta ahora, relativamente aisladas y de difícil acceso para los talamontes. Esto ha permitido conservar fragmentos importantes de vegetación densa, aunque dispersos en el territorio. En contraste, el noreste del municipio muestra múltiples manchas cafés, indicativas de vegetación escasa o degradada, coincidiendo con las áreas bajas donde se localizan núcleos urbanos y actividades pecuarias, en estrecha relación con las zonas conurbadas del Valle de México. Esta dinámica convierte al noreste en una zona particularmente vulnerable a la expansión de la mancha urbana. Por su parte, en el extremo suroeste se aprecian grandes extensiones de bosque y pastizales con signos de deterioro progresivo, lo que hace urgente su monitoreo periódico y una protección impostergable.

La defensa del bosque en Jilotzingo no es únicamente una resistencia socioambiental, sino también una lucha por el derecho a habitar y cuidar un territorio que resguarda memoria, agua, vida y cultura. Frente al avance de intereses inmobiliarios y la negligencia institucional, las acciones colectivas como las de Micelio Jilotzingo nos recuerdan que la organización comunitaria, el monitoreo ambiental y el arraigo territorial son cuestiones insoslayables para conservar lo que aún sobrevive. Esta es una invitación urgente a todas las personas a mirar el bosque no como recurso, sino como una posibilidad de vida.

El micelio esa una red subterránea de hilos invisibles que conecta a los árboles y demás flora en un bosque y permite el intercambio de nutrientes, señales y cuidados entre distintas especies, las comunidades forestales humanas pueden entrelazarse en redes solidarias para proteger sus territorios de vida. El micelio no se ve, pero sostiene la vida del bosque; de forma semejante, las redes comunitarias, aunque muchas veces invisibles para los gobiernos o las empresas, sostienen la resistencia y la memoria.

Imitar la estructura y funcionamiento del micelio es tejer alianzas horizontales, donde cada comunidad mantiene su raíz, pero se comunica, se apoya y se alerta ante el peligro. En un escenario de tala, acaparamiento de tierras, despojo o contaminación, esta red puede servir activar procesos de defensa territorial, intercambio de saberes, monitoreo ambiental y construcción colectiva de alternativas para defender la vida.

[1] Es la autodenominación del pueblo otomí.

[2] El llamado Bosque de Agua es un extenso corredor biocultural de más de 250 mil hectáreas de cobertura forestal que se extiende principalmente sobre la Sierra de las Cruces y la Sierra de Chichinautzin, en el centro de México. Su nombre fue acuñado por un grupo de académicos y defensores ambientales para resaltar su papel estratégico en la recarga hídrica, ya que alberga numerosos manantiales, ríos y acuíferos que abastecen de agua a millones de personas en el Valle de México. Más que una categoría oficial, el término busca posicionar una mirada integradora que reconoce al bosque como fuente vital de agua, biodiversidad y equilibrio ecológico para toda la región.

Mapa 1 Elaborado por Carlos A. Hernández Guillén

Fotografía a. Tomada por Carlos A. Hernández Guillén Jilotzingo, Estado de México 7/6/2025

Fotografía b. Tomada por Carlos A. Hernández Guillén Jilotzingo, Estado de México 7/6/2025

Fotografía c. Tomada por Carlos A. Hernández Guillén Jilotzingo, Estado de México 7/6/2025